A fines de 1897, España, obligada por una guerra que amenazaba con agotarle hasta el último hombre, y la última peseta, le concedió la autonomía a Cuba. Los cubanos en armas, sin embargo, no la aceptaron y manifestaron su voluntad de continuar su lucha, hasta alcanzar la independencia absoluta.

Un mes y medio después de la entrada en vigor de la autonomía explotó el crucero acorazado Maine en la Bahía de La Habana. Este hecho hizo ya imposible que la autonomía consiguiera imponerse con el tiempo, ya que hacia casi inevitable la entrada de los Estados Unidos en el conflicto, lo cual evidentemente no iba a terminar en una Cuba autonómica.

Preguntarse qué hubiera pasado si los Estados Unidos no hubiesen enviado el Maine a La Habana, si ya con la autonomía concedida la guerra se hubiese extendido otro año, sin una intervención americana, es en realidad un ejercicio de especulación histórica de escaso o ningún valor práctico al presente. Sin embargo, preguntarse si los cubanos en armas hicieron bien, o mal, al negarse a aceptar la autonomía que se les extendía, si lo tiene. Definirlo con claridad, en base a la racionalidad material, y no a los cálculos basados en “la sangre ya derramada”, lo sagrado del suelo patrio, etcétera, es importante porque los cubanos todavía hoy solemos preferir tomar nuestras decisiones nacionales en base a cálculos del segundo tipo.

La causa de la Guerra del 95 no se encuentra en razones políticas. En 1895 los cubanos disfrutaban de más derechos civiles y políticos de los que luego se tendrían durante la Primera Intervención Americana, a lo largo de extensos periodos republicanos, o incluso hoy, 127 años después. Desde 1890 regía en Cuba, el primer país de Las Américas, el voto universal masculino para mayores de edad, independientemente de la raza, lo cual no fue el caso durante las primeras elecciones bajo el primer gobierno interventor. En vísperas del 95 la expresión de ideas separatistas no era un delito -lógicamente, el intento de lograr la separación mediante las armas, sí; aunque ya no implicaba el fusilamiento inmediato, como en 1868-, de hecho para la gran mayoría de los políticos peninsulares, y jefes militares en Cuba, el Partido Liberal Autonomista no tenía otro objetivo real que lograr la separación de manera pacífica. Tesifonte Gallegos nos cuenta, por ejemplo, de cómo durante la visita del Capitán General a Santiago de Cuba, en 1891, los morenitos en las calles gritaban libremente Viva Cuba Libre, al paso del coche de Su Excelencia, sin que por ello la guardia civil la emprendiera a planazos con la multitud, como después sería frecuente en Cuba independiente, cuando los gobernantes eran y son recibidos por gritos opositores del público –los gritos de “singao”, al paso de Miguel Díaz-Canel por las calles de San Antonio de los Baños, el 11 de julio de 2021, le han costado muchas lágrimas, y muchos años de prisión, a los valientes hijos de ese pequeño pueblo habanero.

La causa de la Guerra que terminaría por llamarse de Independencia, hay que buscarla en lo material, en la economía, no en lo ideal. En específico en el hecho de que Cuba se había convertido en una economía subsidiaria de la americana, mientras continuaba siendo una dependencia política española. Expresado con más claridad: Cuba necesitaba asegurar sus relaciones económicas con el único comprador importante de su principal producto, el azúcar de caña, que le iba quedando en un mundo en que el azúcar de remolacha, subsidiada por los gobiernos europeos, la desplazaba de sus mercados nacionales. En específico había que aprovechar la completa desaparición de los aranceles de entrada al azúcar –y también al café-, que le aseguraba la Ley de Tarifas de 1890 a los países que le reciprocaran a los productos de exportación de los Estados Unidos facilidades aduaneras, y rebajas de aranceles. Sin embargo, lograrlo no dependía directamente de los cubanos, ya que su política económica, financiera, aduanera… se definía a 4 000 kilómetros de distancia, en Madrid.

En esencia, en Madrid priorizaban los intereses ibéricos a los de los de los residentes en el Archipiélago Cubano. Que Cuba se quedara o no sin el mercado americano para su azúcar, era mucho menos importante para la política económica y arancelaria del Reino Español, que usarla para mantener satisfechos a los capitalistas catalanes, o a los terratenientes castellanos. Había, por ejemplo, que elevar los aranceles de entrada a la harina de trigo americana en Cuba, para así lograr una subida del precio de este producto en el mercado interno cubano, que le asegurara a la cara harina castellana, comercializada por las firmas comerciales catalanas, la posibilidad de desplazar a aquella del mercado. Pero si bien así se aseguraban los mencionados intereses ibéricos, la subida de aranceles en las aduanas de Cuba a productos americanos solo podía provocar que los Estados Unidos, invocando el no cumplimiento de la cláusula de reciprocidad a la Ley de Tarifas de 1890, le impusieran al azúcar cubano los importantes aranceles existentes antes de la aprobación de la misma. Precisamente lo que ocurrió en 1894, tras casi cuatro zafras en que Cuba se había beneficiado de la exención de aranceles a su azúcar, y también a su café, y que había disparado la producción del primer producto por encima del millón de toneladas.

El meollo de la cuestión estaba en que, en la política interna del Reino Español, la contención del nacionalismo catalán dependía de usar a Cuba para satisfacer los intereses comerciales de las élites barcelonesas. No en balde el nacionalismo catalán no renacería sino con la separación de las colonias, a raíz del desastre de 1898.

Tal situación solo le dejaba a los cubanos como solución el buscar determinar por sí mismos su política económica, financiera, comercial, aduanera, para alcanzar un tratado de reciprocidad con los Estados Unidos, que les permitiera aprovechar la rebaja absoluta de aranceles de entrada al azúcar, y también al café. No obstante, el asunto tenía otra arista. Si bien era evidente que el estado español hacía mucho resultaba un estorbo para los intereses económicos de los cubanos, sin él detrás, el poder de negociación de los cubanos, para gestionar un tratado de reciprocidad con los Estados Unidos, disminuía hasta casi desaparecer.

No era lo mismo sentarse a discutir con los americanos teniendo detrás un estado como el español, una potencia disminuida, sin duda, pero todavía de cierta importancia, a hacerlo solo desde un estado independiente cubano, recién establecido, sin ninguna historia o relaciones, con una población, o una extensión territorial exigua; y todavía lo era más si esa independencia se conseguía a consecuencia de la intervención americana, lo cual parecía inevitable, dado el orgullo español, que le impedía a Madrid rendirse ante los cubanos. Porque la verdad es que si la intervención llegó en un final lo fue precisamente en base al empecinamiento mutuo de cubanos y de españoles, al no aceptar los primeros otra cosa que la total independencia, y al no admitir los segundos el separarse de su imperio colonial a instancias de un desarrapado ejercito de sus súbditos cubanos: para la estabilidad del Reino resultaba preferible una guerra, y una casi segura derrota, ante los Estados Unidos.

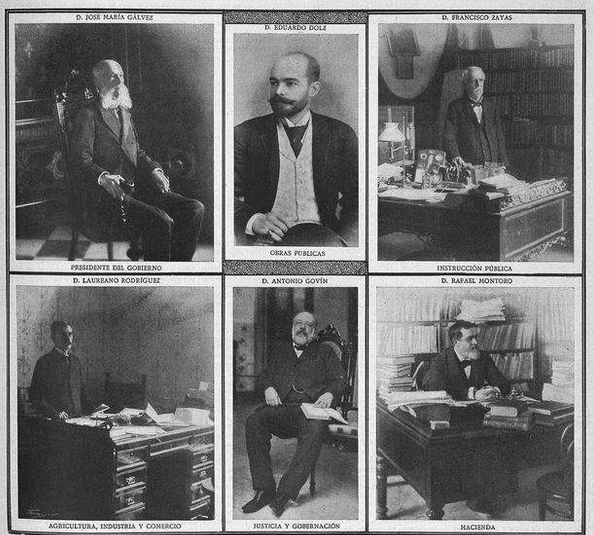

Si tenemos en cuenta esa otra arista: el poder negociador del estado que los respaldase, para solucionar el problema que condujo a nuestros ancestros a la Guerra del 95, la solución ideal habría sido conservar el respaldo del estado español, al tiempo que se definía en Cuba lo esencial de su política económica, comercial, aduanera del Archipiélago. O sea, conseguir que el estado español apoyara nuestra posición en una negociación comercial con los Estados Unidos. Nada menos que lo que en sí permitía la autonomía concedida a fines de 1897, la cual dejaba en manos de Madrid la política exterior, y la defensa común, mientras que lo referido más arriba pasaba a las del parlamento colonial en La Habana.

El cálculo en base a la “sangre derramada”, sin embargo, impidió antes de la explosión del Maine la aceptación de la autonomía. Aunque debe señalarse que hubo casos de deserción masiva ya en ese corto periodo, que nos hacen dudar de la certeza de quienes plantean que los cubanos en armas no habrían cedido finalmente, del conflicto extenderse sin que los americanos intervinieran.

En realidad el principal condicionante para la no aceptación fue la existencia a esas alturas de una élite político-militar, con toda una serie de clientelas anexas, todos los cuales sabían solo iban a alcanzar una parte minúscula del pastel en caso de aceptar la autonomía. Habían pasado demasiadas privaciones durante la larga lucha de desgaste, casi todos habían perdido hasta el último céntimo, como para ahora acceder a una solución que no incluyese su control cuasi-monopólico del estado; lo cual solo era posible en caso de un estado independiente en el Archipiélago Cubano.

El resultado es conocido: Cuba alcanzó la independencia total de España en medio de una intervención americana, y las diferencias civilizatorias con los Estados Unidos impidieron la solución anexionista; en busca de realizar la cual los cubanos habían empuñado inicialmente armas contra Madrid, a posterior de 1848, en el inicio de medio siglo de luchas separatistas. Retirada España, como condición para entregarles su archipiélago, Washington les impuso a los cubanos un protectorado, definido por la Enmienda Platt. Así, ya independientes, aunque “protegidos” contra nosotros mismos, le tocó su turno a la negociación del Tratado de Reciprocidad por el cual nuestros abuelos se habían ido a la manigua. En el proceso de redacción del mismo los Estados Unidos hicieron valer su muy superior poder de negociación, y como consecuencia remacharon todavía más la dependencia de la economía cubana a la americana, su carácter subsidiario a aquella.

Ese incremento de la dependencia económica a los Estados Unidos, hasta convertirnos en una neocolonia americana, se hubiera podido evitar en caso de haberse aceptado la autonomía en enero de 1898, en lugar de ir a dar en el protectorado en que nos convertimos al mediodía del 20 de mayo de 1902. Una Cuba Autonómica, de haber dado el país con políticos medianamente hábiles, que hubieran sabido equilibrar los contrastantes intereses de España y los Estados Unidos, y usar el peso del estado español, dejaba posibilidades abiertas para obtener un tratado más equilibrado a nuestro favor. Algo que evidentemente era imposible de obtener por un estado “independiente” cubano, más cuando en gran medida los cubanos tenían que agradecer el fin de la guerra en 1898, o quizás que la autonomía no terminara por imponerse, a la intervención americana.

La realidad, por lo tanto, es que no aceptar la autonomía y optar por la independencia “absoluta”, fue un error grave en cuanto a resolver el problema que llevó a los cubanos a la manigua en 1895: la necesidad de asegurar la relación económica de Cuba con los Estados Unidos. Pero más allá, la insistencia en un grado de independencia imposible para una nación como la cubana, con la puerta cerrada desde los Estados Unidos a la solución anexionista, tenía enormes probabilidades de dar lugar a la compleja dinámica que trajó al país al presente. Un nacionalismo que había tomado su concepción de la soberanía nacional del aislacionismo americano del siglo XIX –los cubanos tenían como su modelo político a los Estados Unidos, donde cualquier interferencia externa era considerada una concesión inaceptable; naciones como la Bélgica de 1890 eran para ellos solo inaceptables ejemplos de una política europea a evitar-, en una situación material por completo diferente a la americana, no podía más que, de insistir en esa concepción absolutista, dar tarde o temprano en la solución autoritaria y el estatismo más absoluto como la única manera de alcanzar la “verdadera independencia”. Idea de concentrar y movilizar a los recursos nacionales con ese fin, a la cual se llegó en Cuba mucho antes de la mayoría de edad de Fidel Castro, durante los turbulentos años treinta, y que el primero en plantear de manera clara fuera de la corriente comunista fue Antonio Guiteras.

Mucho debió acumularse después para que los cubanos llegáramos a nuestro lamentable presente, por ejemplo, unas condiciones internacionales a mediados del siglo XX que le dieron la posibilidad al nacionalismo cubano de intentar poner en práctica sus desvaríos absolutistas, y el método autoritario y súper estatista que solo podía hacer factible su permanencia. Sin embargo, la raíz del mal debe buscarse precisamente en una concepción de la soberanía nacional demasiado inadecuada para las características materiales de la Nación Cubana. Una concepción de la soberanía que llevo a nuestros abuelos a cometer su primer error en 1898, cuando optaron por una independencia absoluta imposible entonces, mucho más que ahora, en lugar de aceptar el régimen autonómico, que ya habían conseguido arrancarle a España.