Y hablando de una nación de creencias, un artículo académico publicado en México por la Dr.ª Martha Prieto, revela una insidiosa maldad: el sistemático y deliberado ocultamiento de la verdad histórica, para sostener un credo nacionalista. Dice la señora catedrática y profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana:

«Al igual que en las primeras Constituciones latinoamericanas, vale decir que en Cuba durante el constitucionalismo mambí, o pre-estatal, la ciudadanía fue objeto de regulación desde la consideración del hombre libre, que tenía derechos y deberes para con la patria. Con el carácter antes señalado se advierte en la Constitución de Guáimaro, la primera de nuestros textos».¹

La propia caracterización que hace Martha Prieto del «constitucionalismo mambí» —ciudadanía definida por el hombre libre y su deber para con la patria— revela que la nación cubana se edificó sobre creencias antes que sobre ideas. Se trata de una ciudadanía de adhesión moral y lealtad, más cercana a un credo cívico que a un estatuto institucional. En contraste, el orden gaditano de 1812, que la autora silencia, configuró la ciudadanía desde principios generales, reglas y procedimientos verificables: una arquitectura de ideas. La preferencia historiográfica por Guáimaro sacraliza la pertenencia (fe patriótica) y oculta la juridicidad previa (principios normativos), consolidando una identidad nacional sostenida por relatos y símbolos más que por diseños institucionales. Esta distorsión no es inocente: legitima la ruptura de 1898 como fatalidad épica y encubre que lo que se despojó no fue un mito, sino un estatus jurídico plenamente articulado.

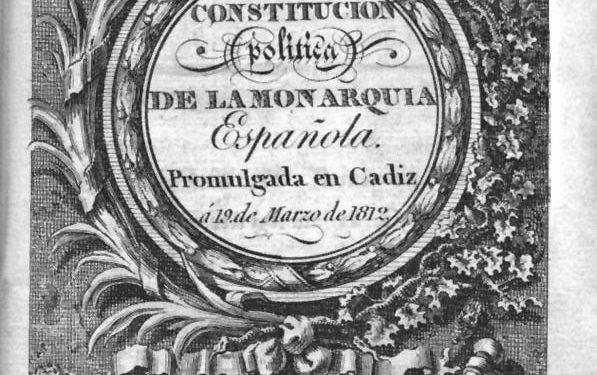

La genealogía jurídica de la ciudadanía en Cuba no comienza en Guáimaro (1869), como dice la doctora Prieto, sino en Cádiz (1812). Presentar el constitucionalismo mambí como «pre-estatal» y, por tanto, como el origen del estatus cívico cubano, desordena los hechos y favorece una narrativa de ruptura. Antes de cualquier texto insurgente, la Constitución de 1812 integró a Cuba en la Nación española «de ambos hemisferios», fijó quiénes eran españoles y quiénes ciudadanos, y reguló adquisición, ejercicio, pérdida y suspensión de la ciudadanía. Ese andamiaje fue derecho positivo vigente en la Isla durante el siglo XIX.

Guáimaro, por el contrario, es un texto de campaña: una norma de guerra, eficaz solo donde mandaban los cuatro gatos que se hacían llamar «República en Armas» y condicionada «mientras dure la guerra». Su diseño no pretende organizar un Estado civil estable, sino legitimar una insurrección. La ciudadanía que dibuja es beligerante y restringida: convierte al ciudadano en soldado por definición y subordina los derechos políticos al deber militar. Llamarla «pre-estatal» es una operación ideológica; técnicamente fue extra-estatal, paralela al orden español que siguió rigiendo hasta 1898.

Guáimaro funda la pertenencia cívica en creencias: adhesión moral, fidelidad y sacrificio por la patria. Cádiz, en cambio, la organiza desde ideas: principios generales, reglas replicables y procedimientos verificables. La preferencia historiográfica por el texto insurgente sacraliza la épica de pertenencia y oculta la juridicidad previa. Resultado: una nación cohesionada por mitos y símbolos antes que por instituciones y normas, con la política actuando como liturgia más que como contrato.

Esa omisión no es menor. Si se borra Cádiz como punto de partida, los naturales de Cuba aparecen como «súbditos coloniales» a punto de emanciparse, y no como ciudadanos españoles con estatus jurídico definido. La consecuencia se proyecta hasta 1898: el artículo IX del Tratado de París no «acomoda» un cambio natural; ejecuta una desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos previamente reconocidos. Esta constatación exige la redirección del debate contemporáneo sobre reparación y restitución: no se trata de inventar derechos ex novo, sino de restaurar una condición jurídica ilegítimamente suprimida.

Desde el ángulo comparado, Cádiz ofrece universalismo jurídico y base representativa común para ambos hemisferios; Guáimaro propone una pertenencia selectiva, militarizada. En uno, la ciudadanía es un estatus civil con reglas; en el otro, un credo movilizador. En condiciones normales, los Estados modernos se edifican sobre ideas; las creencias sirven para arraigar símbolos, no para sustituir la arquitectura institucional. Cuando ocurre al revés, la épica desplaza al Derecho y la ambigüedad se vuelve rasgo estructural.

Una epidemia

La tesis que conviene fijar es sencilla: el énfasis de Martha Prieto Valdés en el «constitucionalismo mambí» no es un caso aislado ni un capricho terminológico, sino parte de una corriente historiográfica extendida que privilegia los textos para-constitucionales insurgentes (Guáimaro, Jimaguayú, La Yaya) como punto de partida del Derecho Público cubano, y deja en penumbra el orden constitucional español que rigió efectivamente en la Isla durante el siglo XIX. Este desplazamiento altera el mapa conceptual de la ciudadanía, la nacionalidad y, por derivación, el encuadre jurídico de 1898 y sus consecuencias.

El marco olvidado es claro: desde 1812, la Constitución de Cádiz integró a Cuba en la Nación española «de ambos hemisferios«, reguló quiénes eran españoles y quiénes ciudadanos, y fijó reglas de adquisición, ejercicio, pérdida y suspensión del estatus. No es retórica; es un derecho positivo aplicable, con base de representación común entre península y ultramar. Ignorar ese cimiento sustituye una arquitectura de ideas (principios, procedimientos, representación) por un amasijo de creencias.

El artículo de Prieto Valdés sobre la ciudadanía cubana recoge la tradición que mira «alrededor y al pasado» para iluminar problemas presentes —doble ciudadanía, dos ciudadanías—, pero ancla el relato en el constitucionalismo mambí como si ahí estuviese el origen funcional del estatus cívico. Al caracterizar ese momento como «pre-estatal» y definir la ciudadanía desde el «hombre libre» y el deber hacia la patria, el texto desplaza, sin discutirlo de frente, la vigencia simultánea del orden español. La operación narrativa es representativa de una tendencia, no una anomalía.

Esa tendencia se ve nítida en trabajos que erigen a Guáimaro como «alborada» del constitucionalismo cubano. Andry Matilla Correa compila y comenta esa carta insurgente como punto inaugural, y la literatura derivada consagra su trascendencia por «institucionalizar« la guerra y asegurar unidad política, una formulación que convierte una constitución de campaña en génesis de estatalidad. El foco no es describir coexistencias normativas (españolas e insurgentes), sino fundar una genealogía propia que arranca en 1869.

En la misma línea, Carlos Manuel Villabella Armengol desarrolla modelos de periodización que colocan al constitucionalismo mambí como «punto de partida» del derecho público nacional. Aunque a veces reconoce la yuxtaposición de «textos heterónomos y autóctonos», la tesis de fondo mantiene el arranque práctico en la República en Armas, con mención marginal a la eficacia del orden peninsular. La visibilidad del tronco mambí y la invisibilidad del tronco gaditano son un rasgo de escuela, no un desliz.

La consolidación de esta lectura es también programática en la historiografía reciente. Fabrizio Mulet Martínez cartografía el campo y registra cómo una parte significativa de los estudios sitúa sus «orígenes« en las normas «concebidas por y para cubanos», «en abierto desconocimiento del régimen jurídico colonial formalmente imperante»: dicho de otro modo, la propia disciplina se reconoce a sí misma como práctica que arranca con lo mambí y prescinde del armazón gaditano. No es una intuición polémica: está documentado en balances de la especialidad.

El énfasis exclusivista alcanza también estudios monográficos sobre Jimaguayú que reconstruyen la historia constitucional decimonónica desde el prisma «revolucionario» (constituciones de la guerra, civilismo vs militarismo, organización de la república en armas). Estos enfoques, valiosos para entender la lógica insurgente, tienden a leer el XIX cubano como prehistoria del Estado independiente, y no como parte de una comunidad constitucional más amplia de ciudadanía española de origen. La omisión del ordenamiento gaditano es absolutamente estructural.

Esta teleología mambisa, tan frustrante como frustrada en sí mismo, no funciona ni como mito cívico. Es, además, deficitaria como historia jurídica. Al sustituir la «arquitectura de ideas» de Cádiz por el «catecismo patriótico» de Guáimaro, se consolida la creencia nacional, el tristemente célebre cuento de la malanga. La consecuencia práctica es conocida: cuando se llega a 1898, la desnaturalización impuesta por el artículo IX del Tratado de París aparece como un desenlace de independencia, no como lo que fue: la sustracción de un estatus civil ya reconocido bajo el orden español. Si la disciplina borra el cimiento, la política hereda la coartada.

Reconducir el relato no requiere negar el valor del constitucionalismo mambí, sino reubicarlo: es una respuesta bélica que coexiste con un orden estatal vigente que confería ciudadanía y representación a los «españoles de ambos hemisferios». Integrar ambos planos —recepción hispánica e innovación insurgente— ofrece una historia completa y, sobre todo, útil para el presente: clarifica que el expediente contemporáneo no es crear derechos nuevos, sino restituir un vínculo jurídico indebidamente cortado y ordenar, de una vez, la arquitectura normativa de nacionalidad y ciudadanía. Esa es la diferencia entre construir instituciones con ideas o sostener identidades con creencias.

Referencias clave (acceso abierto): Prieto Valdés (2016) en Boletín Mexicano de Derecho Comparado; Matilla Correa (comp., 2009/2020) Guáimaro. Alborada…; Villabella Armengol (varios, 2014–2021); Mulet Martínez (2018) Historia Constitucional; estudios sobre Jimaguayú (2017, SciELO/Dialnet); y el texto íntegro de Cádiz 1812 (Congreso de los Diputados).